News

Ein Fest der Gemeinschaft

You never farm alone – das Leitthema der Landwirtschaftlichen Tagung wurde vom 4. bis 7. Februar 2026 am Goetheanum lebendig erfahrbar. Rund 750…

Wissenschaftliche Fakten zur biodynamischen Lebensmittelqualität und zum Mikrobiom

Broschüren und Faktenblätter

Themenheft zur Landwirtschaftlichen Tagung 2026

Eduardo Rincón im Gespräch mit Wolfgang Held

You Never Farm Alone

Die Herausforderungen der biologisch-dynamischen Landwirtschaft sind soziopolitisch und ökonomisch hoch. Die Landwirtschaftliche Sektion antwortet…

Herzlich willkommen zur Landwirtschaftlichen Tagung 2026

You never farm alone. Lebendige Gemeinschaften für die Zukunft.

Stresstolerante Gurken, entspannte Kühe mit Hörnern

Forschung zeigt Beiträge der biodynamischen Landwirtschaft für Nahrungsmittelqualität, Tierwohl und Bodenfruchtbarkeit

Asiatische biodynamische Konferenz und Ausbildertreffen 2025

Mit Unterstützung der Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum, der Biodynamic Demeter Federation und mehrerer regionaler biodynamischer und…

Wie die Umgebung heilt und unsere Sinne genährt werden

Beitrag zum Forschungsthema für die Podiumsdiskussion auf der Ruskin Mill-Konferenz «Food, Land and Nourishment» vom 4. bis 6. Juli 2025 in…

Das Potenzial von Mensch und Betrieb neu denken

Wie können Höfe uns helfen, Führung, Organisationskultur und die Zukunft unserer Gemeinschaften neu zu gestalten? In diesem Beitrag der…

Weihnachtsessen mit den Schwiegereltern

Das Weihnachtsessen mit den Schwiegereltern beeinflusst das Darmmikrobiom. Dies untersuchte eine Forschungsgruppe. Überraschenderweise stellte sie…

Neues Grundlagenwerk: On the Earth We Want to Live

Anthroposophy’s Contributions to Sustainable Development

Agri-Kultur als Grundlage der Gemeinschaft

Eröffnung der Landwirtschaftlichen Tagung 2026

Herausforderungen gemeinschaftlich lösen

Zur biodynamischen Landwirtschaft gehört die Pflege von Beziehungen

Video zum DOK-Versuch: Bodenstrategien gegen Klimastress

Eindrückliche Ergebnisse aus dem DOK-Langzeitversuch

Hans Martin Krause ist Mitarbeiter am FiBL und Versuchsleiter des DOK-Versuchs (Was ist der…

Lebensmittelqualität mit allen Sinnen erfahren

Am 9. November fand in Nürnberg die 56. Demeter Herbsttagung statt. Rund 40 Teilnehmende kamen zusammen, um sich unter dem Motto «Wirksensorik –…

World Goetheanum Forum 2025 in Sekem – Rückblick

Vom 24. bis 28. September 2025 trafen sich rund 150 Teilnehmende aus 20 Ländern in Sekem, Ägypten, um sich den sozio-ökologischen Herausforderungen…

Greening the Desert – Unmögliches wird möglich

Immer grössere Teile der Erde trocknen im Zuge des Klimawandels aus – und doch können mitten in der Wüste grüne Oasen, Lebensräume und damit auch…

Draußen zu spielen beugt Allergien bei Kindern vor

Allergien bei Kindern nehmen zu. Das mag am modernen Lebensstil und am mangelnden Kontakt mit der Natur liegen und geht mit einer abnehmenden…

Bodenaufbau braucht Zeit – Ergebnisse eines indischen Langzeitversuchs

Gesunde Böden sind von unschätzbarem Wert für die Landwirtschaft. Sie bauen sich nur langsam auf, degradieren aber bei unsachgemässer Bewirtschaftung…

Aus Wüsten werden lebendige Lebenswelten

Nachhaltige Landwirtschaftsprojekte aus Wüstenregionen präsentieren Best Practice am Goetheanum

Durch Mahlzeitenrhythmus entsteht Gesundheit

Unsere modernen Lebensbedingungen bringen den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus aus dem Lot. Künstliches Licht – auch von Bildschirmen – oder…

Vielfalt stärkt Erde und Mensch

Anlässlich des Welternährungstags 2025 weist Ökotrophologin Jasmin Peschke auf die Bedeutung gesunder Ernährungssysteme hin

Dr. Jürgen Fritz erhält den Rudolf Steiner und Ita Wegman Preis

Für bahnbrechende biodynamische Forschung

ICONIC AWARD 2025 für Präparatepavillon am Goetheanum

Der neue Präparatepavillon nach einem Entwurf von Yaike Dunselman vom niederländisch-deutschen Architekturbüro 9grad architektur und Mitglied des…

Weltweite biodynamische Forschung im Dialog

Rückblick auf die dritte internationale biodynamische Forschungskonferenz

LOADS Collection: Erste Demeter-zertifizierte Textilkollektion weltweit

Ein Meilenstein für regenerative Mode

Biodynamische Getreidesorte Wiwa trotzt Nässe

Ein Beitrag in der Coop-Zeitung von Thomas Compagno

Dem Lebendigen auf der Spur

Ein ganzheitliche Annäherung von Mechtild Oltman-Wendenburg

Im Rhythmus der Erde

Biodynamik schlägt eine Brücke zu indigenen Weisheiten

Schulen, Universitäten, Heilorte

Was aus Bauernhöfen werden kann

Der Living Farms Podcast startet in die zweite Runde!

Neue Folge #23 mit Eduardo Rincón und Philipp Reubke

100% Bio-Einkauf ist möglich

Es ist bekannt, dass sich eine pflanzenbasierte Ernährung positiv auf Umwelt und Gesundheit auswirkt. Bio- und biodynamische Lebensmittel gelten dabei…

Nachhaltige Landwirtschaft funktioniert!

Vier praktische Visionärinnen gehen voraus.

Beeinflussen Pestizide das Körpergewicht?

Pestizide sind gesundheitsschädlich für Mensch und Natur. Dennoch wird heute die doppelte Menge wie im Jahr 1990 eingesetzt. Gleichzeitig steigt…

Demeter in der Zeitendämmerung

Wir stehen an einer Schwelle. Die vergangenen Jahrzehnte haben die Biobranche geprägt – durch Pioniergeist, Innovation und ein tiefes Verhältnis zur…

Neue Studie bestätigt menschlichen Einfluss auf die Biodiversität

Eine aktuelle Studie des renommierten «Nature»-Journals bestätigt, was Forschende und Laien gleichermassen schon lange vermuten: Der Mensch…

Biodynamische Präparate fördern Mikroorganismen im Boden

Modell von Jürgen Fritz erklärt statistisch signifikante Wirkung

Von hibernischen Mysterien und Zukunftskräften

Ein Irlandreisebericht von Co-Sektionsleiter Eduardo Rincón

Bildgebende Verfahren machen Weinqualität sichtbar

Wein ist Geschmackssache. Aber lassen sich Geschmack und Qualität messen? Und würden sie dabei einer chemischen Analyse eher trauen als einem…

Die Wasserqualität als Spiegel des Umgangs damit

Wasser ist eine lebenswichtige Ressource. Die weltweite Wassersituation zeigt, dass der aktuelle Umgang damit weder nachhaltig noch gesund ist. Die…

«Landwirtschaft gelingt nur gemeinsam»

Sektion für Landwirtschaft regt eine zukunftsfähige Landwirtschaft an

Biodynamische Pflanzenzüchtung in Sekem

Workshop-Bericht

Aufruf für Beitragsvorschläge zur Landwirtschaftlichen Tagung 2026

Jetzt Beitrag einreichen

Wie kann Forschung eine nachhaltige Landwirtschaft unterstützen?

Es braucht eine ganzheitliche Perspektive

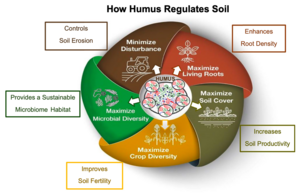

Wie Humus unser Bodenklima beeinflusst

Humus ist gut für die Bodengesundheit. Doch wieso eigentlich? Was genau ist Humus, wie entsteht er, und welche Funktionen übernimmt Humus im Boden? In…

In welche Richtung geht die Ernährung?

Aktuelle Trends

Früh und stark

Die biodynamische Bewegung auf dem amerikanischen Kontinent

Wo die Biodynamik Wurzeln schlägt

Wie hat sich die Biodynamik in den letzten 100 Jahren weltweit entwickelt und ausgebreitet? John Paull und Benjamin Hennig liefern mit ihrer Studie…

Nahrung als Heilmittel für Boden und Mensch

Nur in lebendigen Böden können gesunde Nahrungsmittel erzeugt werden. Die biodynamische Landwirtschaft hat viele positive Effekte, einer davon ist der…

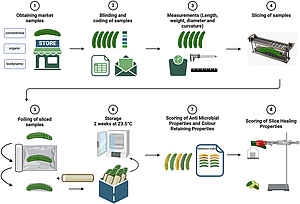

Stress-Lagerungstest – biodynamische Gurken sind am vitalsten

Die Vitalität von Gurken kann mittels eines Stress-Lagerungstests geprüft werden und ermöglicht damit eine Qualitätsbewertung, die über Inhaltsstoffe…

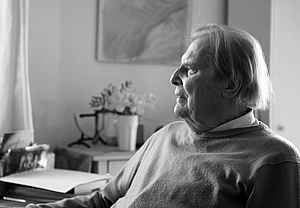

In Gedenken an Manfred Klett, 1933–2025

Manfred Klett ist am 2. April 2025 in den Stunden des anbrechenden Tages in Frieden über die Schwelle gegangen – auf «seinem» Dottenfelderhof,…

Die Wochenschriften zur Landwirtschaftlichen Tagung 2025 sind da!

Tauchen Sie (nochmals) ein in die Inhalte der Landwirtschaftlichen Tagung 2025 und lesen Sie die Beiträge der Wochenschriften «Das Goetheanum» Nr. 8…

Von den Selbstheilungskräften gestresster Gurken

Wie wirkt sich das Anbausystem auf die Gesundheit und Lagerungsfähigkeit unserer Nahrungsmittel aus? Ein Team von Forschenden um Marjolein…

Transparente Preisgestaltung für mehr Bewusstsein und Fairness

Heute, am 6. März 2025, startet in Italien die Kampagne «Unterstützen wir die Landwirtschaft!» von NaturaSì. Deren Ziel ist es, durch eine…

Bakterien vom Acker bis zum Darm – ein Vergleich von biodynamischen und konventionellen Äpfeln

Der Zusammenhang zwischen Darmbakterien und menschlicher Gesundheit ist bekannt. Dahingegen ist weniger gut untersucht, wie sich…

Biodynamik in den Tropen

Ein Rückblick von Alex Edleson, biodynamischer Landwirt, Pflanzenzüchter und Berater, auf die Konferenz in Palawan, Philippinen, vom 28. November bis…

In Gedenken an Klaus Wais

* 20.02.1958 † 19.02.2025

Unser lieber Kollege Klaus Wais, engagierter Demeter-Pionier und langjähriges Vertreterkreismitglied, ist am 19. Februar…

«Indigene Kulturen helfen uns wiederzuentdecken, was Leben ist»

Interview mit Feya Marince, Mitbegründerin der Indigenous Biodynamic Association of Africa

Iranischer Safran und Appenzeller Jodel

Ein genussvoller Auftakt zur Landwirtschaftlichen Tagung 2025

Jahresthema 2025/26

You never farm alone. Lebendige Gemeinschaften für die Zukunft

Leben gestalten – Zukunft säen

Ein Rückblick auf die Landwirtschaftliche Tagung 2025

Bald beginnt die Landwirtschaftliche Tagung

5.–8. Februar 2025 – jetzt Ticket kaufen

Demeter in der Flasche, aber nicht auf dem Etikett

Viele Schweizer Landwirt:innen verzichten freiwillig darauf, ihre Weine unter einem biodynamischen oder biologischen Label zu vermarkten, obwohl sie…

Herzliche Einladung zur Landwirtschaftlichen Tagung 2025

Das Programm zur Landwirtschaftlichen Tagung 2025 ist da!

«Wiederentdecken, was Leben ist»

Nachhaltige Anbaumethoden wie die Biodynamik sind weltweit erfolgreich

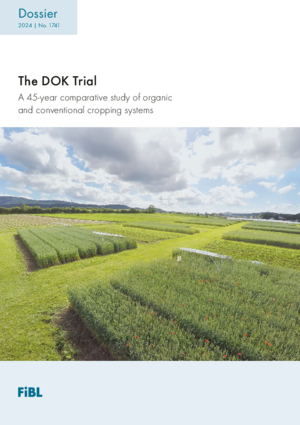

DOK-Versuch: Umfangreiche Publikation nach 45 Jahren Feldexperiment

Der DOK-Versuch wurde im Jahr 1978 gestartet. Koordiniert wird er vom FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) und Agroscope, und dient als…

SEKEM gewinnt Champions of the Earth Award 2024

Wir gratulieren ganz herzlich!

100 Jahre Biodynamik weltweit

Zweite Ausgabe des Magazins «Living Farms»

Unsere Erde, unsere Zukunft!

Eröffnung der Landwirtschaftlichen Tagung 2025

Vertiefung: Effekte des biodynamischen Präparats BD500 auf die Qualität von Trauben

Wie wirken sich das biodynamische Spritzpräparat BD500 und die Boden-Mikrovariabilität auf Weinreben und Trauben aus? Pierluigi Mazzei möchte diese…

Zucker – eine Frage der Balance

Wird dauerhaft zu viel Zucker gegessen, ist die Gesundheit einschließlich der Gehirnfunktion be-einträchtigt. Gleichzeitig sind die im Kindesalter…

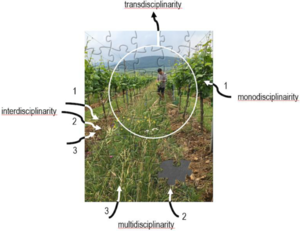

Partizipative Aktionsforschung: Eine fruchtbare Partnerschaft zwischen Theorie und Praxis

Wie lassen sich Wissenschaft und Landwirtschaft besser verbinden? In einer Studie von 2024 geht Jean Masson dieser Frage gezielt nach. Er untersucht,…

Von der Autonomie des biodynamischen Hoforganismus

Kann ein moderner Bauernhof autonom sein? Für den vorliegenden Konferenzbeitrag beschäftigten sich Marion Lebrun, Martin Quantin und Cyrille Rigolot…

Wissenschaft spricht klar für biodynamische Landwirtschaft

Die Resultate des Langzeitversuchs DOK auf den Punkt gebracht

Obstplantagen: Nachhaltige Ansätze für gesündere Böden

Welchen Einfluss haben unterschiedliche landwirtschaftliche Praktiken langfristig auf das Bodenleben in Obstplantagen? Ein Team von Forschenden um…

Sind vegane Produkte Alternativen zu tierischen Produkten oder einfach anders?

Vegane Produkte erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Manche sind überzeugt, eine gesunde und klimafreundliche Alternative zu bekommen und manche…

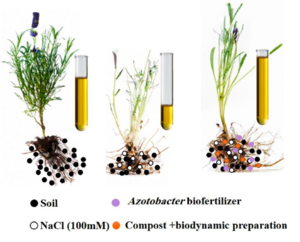

Vertiefung: Biodynamische Präparate können helfen, Salzstress in Lavendel zu reduzieren

Ein erhöhter Salzgehalt im Boden beeinträchtigt das Wachstum von Pflanzen. Doch können landwirtschaftliche Praktiken diesen Effekt mindern? Dieser…

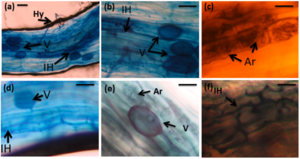

Pilznetzwerke in Weinreben: Biodynamik steigert Bodenfruchtbarkeit

Wie beeinflussen verschiedene landwirtschaftliche Systeme Weinreben und Weinqualität? Ana Aguilar-Paredes et al. analysierte für diese Studie von 2024…

Selbstversorgung und Eigenständigkeit stärken

Biodynamische Landwirtschaft unterstützt das Anliegen des Welternährungstags 2024

Partnerschaftliches Arbeiten anstatt Gesetze und Vorschriften

Fruchtbare Böden, Biodiversität, gesunde Nahrungsmittel und partnerschaftliche Zusammenarbeit – diese und viele weitere Aspekte kennzeichnen die…

Biodynamische Landwirtschaft vollständig in die Heliopolis Universität integriert

Seit 2018 gibt es einen regen Austausch zwischen der Heliopolis Universität in Kairo und der Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum in Dornach…

Essen neu erleben: Kunst trifft Kulinarik am Goetheanum

Zur Feier von 100 Jahren biodynamischer Qualität

Opportunismus – «zur Rettung des Bodens»

Die Studie ‹Die biodynamische Bewegung und Demeter in der NS-Zeit› stellt dar, wie eng die Verbindung zwischen biodynamischer Bewegung und…

Neue Forschung zu bakterieller Vielfalt in biodynamischen Präparaten

Vaish et al. untersuchen in der vorliegenden Studie die biodynamischen Präparate auf genetischer Ebene. Ziel ist ein besseres Verständnis ihrer…

Gesundheit für Mensch und Erde

Wie Transformation gelingen kann

One Health auf betrieblicher Ebene

Erfahrung aus 30 Jahren Betriebsführung in der Schweiz

Die Klimakrise aus der Perspektive des Landwirtschaftlichen Kurses

Verschriftlichter Impuls-Beitrag von Ueli Hurter zur Klima-Tagung „Menschlicher Wandel – Wie bilden wir eine Atmosphäre für die Erde?“, gehalten am…

Intensive Verarbeitung mindert die Qualität von Getreideprodukten

Frühstückscerealien erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, sie gelten als gesund und auch Bio- und Demeter-Kund:innen greifen gerne darauf zurück.…

Menschenrecht gesunde Lebensmittel

Kurzfilm zu 100 Jahre biodynamische Landwirtschaft