Eine aktuelle Studie des renommierten «Nature»-Journals bestätigt, was Forschende und Laien gleichermassen schon lange vermuten: Der Mensch beeinflusst die Biodiversität auf einer globalen Ebene. Doch was bedeutet das? Und wieso kommt man erst jetzt zu diesem Ergebnis?

Studienbericht

Darum geht es

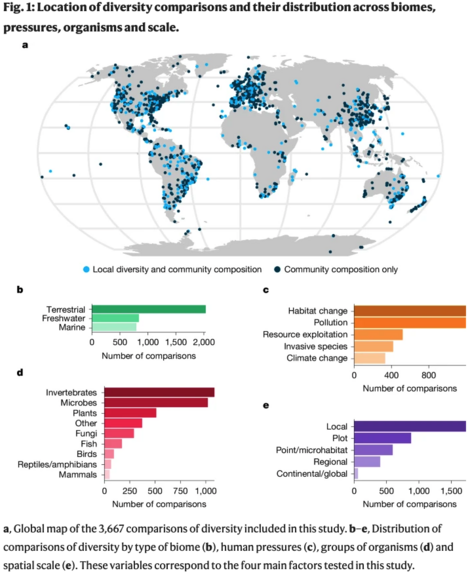

Ein Team von Forschenden um François Keck analysierte in einer umfassenden Metastudie die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die biologische Vielfalt weltweit. Dafür untersuchte und verglich das Team Datensätze aus mehr als 2100 Studien in Hinblick auf die lokale Biodiversität als auch auf die Zusammensetzung und Homogenisierung biologischer Gemeinschaften.

Der Einfluss des Menschen

Es wurden fünf Hauptfaktoren menschlicher Einflüsse identifiziert, welche die Zusammensetzung biologischer Gemeinschaften deutlich beeinflussen:

- Landnutzungswandel. Beispiele: Das Umwandeln einer Wiese in einen Parkplatz, oder das Abholzen eines Waldes für den Ackerbau.

- Ressourcenabbau. Beispiele: Minen für seltene Erden, Abbau tropischer Hölzer, Kohlegewinnung.

- Umweltverschmutzung. Beispiele: Mülldeponien, Dünger im Grundwasser, Feinstaub in der Luft.

- Klimawandel. Beispiele: Extremereignisse (Gewitter, Dürren) nehmen tendenziell zu in Häufigkeit, Dauer, und Intensität.

- Invasive Arten. Beispiele: Asiatische Hornisse bedrängt europäische Bienenvölker. Kanadische Goldrute verdrängt heimische Pflanzen.

Homogenisierung oder Differenzierung?

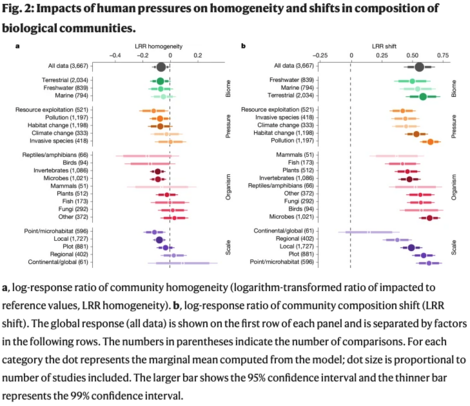

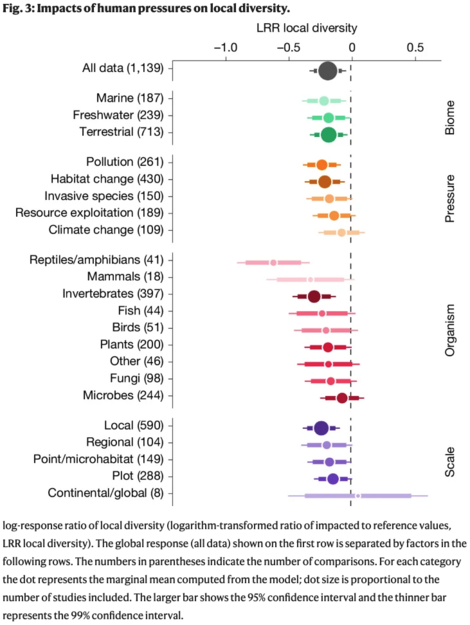

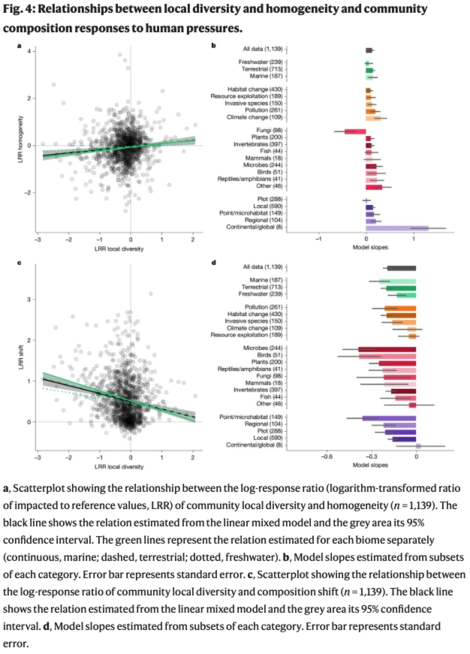

Eine systematische Vereinheitlichung der Artenzusammensetzung (Homogenisierung) über Regionen hinweg konnte jedoch entgegen bisherigen Annahmen nicht bestätigt werden. Zwar gibt es auf grossen Raumskalen eine Tendenz zur Homogenisierung, auf kleinen Skalen wird jedoch oft eine Differenzierung beobachtet. Zusätzlich wurde eine Abnahme der lokalen Artenvielfalt festgestellt, insbesondere bei Säugetieren und Vögeln. Ein Rückgang der Diversität geht mit Veränderungen der Artengemeinschaften einher, ökologische Nischen werden neu besetzt oder umverteilt.

Fazit

Insgesamt liefert die Studie einen neuen Blick auf die globale Biodiversitätskrise. Sie bestätigt, dass menschliche Einflüsse tiefgreifende Auswirkungen haben, auch wenn diese sich stark differenziert zeigen. Diese Erkenntnisse sind eine wichtige Grundlage für die Entwicklung wirksamer Schutzstrategien sowie für die Evaluation aktueller Massnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt.

Kommentar

Wozu braucht es überhaupt Biodiversität?

Der Begriff Biodiversität beschreibt die Artenvielfalt eines gegebenen Ökosystems. Das kann eine Wiese oder ein Fluss sein, aber auch ein Kontinent oder die Erde als Ganzes. Wer mit Aktien handelt, weiss, dass ein breit gefächertes Portfolio eine grössere Sicherheit verspricht, als wenn man nur Anteile eines einzigen Unternehmens besitzt. Analog dazu führt eine hohe Diversität auch in der Ökologie zu einer erhöhten Stabilität und Resilienz von Lebensräumen. Hingegen ist ein System mit nur wenigen Arten oder gar eine Monokultur, wie sie in der Landwirtschaft leider immer noch üblich ist, sehr viel anfälliger auf externe Störungen wie beispielsweise Krankheiten, Witterungsextreme, oder Schädlinge.

Ist eine hohe Biodiversität immer gut?

Auch wenn eine hohe Artenvielfalt grundsätzlich begrüssenswert ist aus Sicht einer Spezies, die in kürzester Zeit drastische ökologische Veränderungen verursacht, sollten wir uns nicht zu sehr auf die Anzahl der Arten fixieren. Ein naturnaher Wald weist beispielsweise eine deutlich geringere Artenvielfalt auf als eine Magerwiese, dennoch würde wohl niemand behaupten, Wälder seien weniger wichtig als Wiesen. Unter anderem sind auch das Zusammenspiel der Arten in einer Lebensgemeinschaft sowie die gegenseitigen Abhängigkeiten von grossem Wert für einen Lebensraum.

Wieso kommt man erst jetzt auf diese Ergebnisse?

Das System Erde ist enorm komplex. Auch wenn die Vermutung, der Mensch beeinflusse die Biodiversität, schon seit langer Zeit von verschiedenen Seiten geäussert wird, benötigt es dennoch eine grosse kollektive Anstrengung, das auch zu beweisen. Unter anderem gilt es, verschiedene Erdteile miteinander zu vergleichen, Störeffekte rauszurechnen, positive und negative Rückkopplungen zu berücksichtigen, lokale Effekte auf grösseren räumlichen und zeitlichen Skalen zu verstehen, unterschiedliche Forschungsmethoden miteinander zu vergleichen, und das alles, während die Natur nicht stillsteht, sondern sich hoch dynamisch weiterentwickelt.

Bezug zur Biodynamik

Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, wie stark menschliche Einflüsse die Biodiversität beeinträchtigen. Hier setzt die biodynamische Landwirtschaft mit einem ganzheitlichen Ansatz an: Sie verfolgt das Ziel, landwirtschaftliche Flächen im Einklang mit natürlichen Lebensprozessen zu bewirtschaften und die Bodenfruchtbarkeit sowie die Vielfalt der Organismen zu fördern. Während die industrielle Landwirtschaft den Artenverlust eher noch beschleunigt, setzt die biodynamische Praxis auf die Förderung von Artenvielfalt im Betriebssystem. Dadurch kann sie lokalen Biodiversitätsverlust abmildern und zur Stärkung biologischer Gemeinschaften beitragen. Biodynamische Betriebe können somit als Modell dienen für zukunftsfähige Landnutzung, die dem globalen Biodiversitätsrückgang aktiv entgegenwirkt.

Quellen und weiterführende Links zu diesem Artikel

- Originalstudie:

Keck, F., Peller, T., Alther, R. et al. The global human impact on biodiversity. Nature 641, 395–400 (2025).

https://doi.org/10.1038/s41586-025-08752-2